NOTIZIARIO

ANNO IX - NUMERO 29

4° TRIMESTRE 2001

ANNO IX - NUMERO 29

4° TRIMESTRE 2001

di Mauro Narduzzi

Paragrafo 1: Introduzione.

In una notte che non sappiamo datare, appartenente ad un tempo remoto,

apparve per la prima volta una cometa splendida. Forse i primi ad osservarla furono gli

Assiro-Babilonesi dalle loro ziqqurat o, ancor prima, i Caldei di Ur.

Ma forse l'avevano già vista uomini preistorici che dagli ingressi delle loro caverne avevano

alzato verso il cielo uno sguardo attonito e atterrito. Perché in quelle prime apparizioni il

loro aspetto doveva essere grandioso, in quel cielo nerissimo privo di smog e illuminazioni

artificiali. L'aspetto della coda era impressionante, pieno di sfumature col risultato di

un'imponenza aggressiva che riusciamo appena ad immaginare.

Una volta la possibilità di riconoscere una cometa dal resto dei fenomeni celesti era impensabile: mancavano le più elementari basi. Oggi sappiamo che le comete sono corpi celesti che si muovono intorno al Sole come la Terra e gli altri pianeti ma, a differenza di questi, percorrono orbite ellittiche molto ampie e allungate. Così, mentre una piccolissima parte della loro orbita giace nei pressi del Sole e della Terra, quella restante è moto più lontana da noi.

Immagine 1: fotografia della cometa Hyakutake 2, fatta da Giuliano Degano con un obiettivo

fotografico da 135 mm a f/2,8, pellicola Kodak Ektacrome 400 esposta per 6 minuti. Ripresa da

Sant'Antonio di Talmassons (Ud), il 24 marzo 1996, alle ore 3.12 T.U., mentre c'era ancora una

certa foschia dovuta alla nebbia che c'evava "perseguitato" per tutta la notte. |

|

Paragrafo 2: Dai Caldei ai Greci.

Per gli astronomi dell'antichità le comete rappresentarono un vero e proprio enigma: apparivano e scomparivano improvvisamente, non si muovevano, come le altre "stelle erranti", lungo la fascia zodiacale, ed erano seguite da una coda luminosa e di dimensioni variabili. Per di più, non si sapeva nemmeno se fossero oggetti astronomici o semplici fenomeni atmosferici. I più antichi cultori di astronomia che si conoscano sono i Caldei, un popolo di stirpe semitica insediatosi nella Mesopotamia centrale. Molto probabilmente essi spiegavano le comete in modi differenti: un frammento del VII-VIII secolo a.C. parla delle comete assieme alle stelle, ossia trattandole come corpi celesti. Così afferma anche Apollonio di Mindo, citato da Seneca nelle Naturales quaestiones come uno studioso formatosi presso i Caldei, ma Epigene, ricordato negli stessi termini sempre da Seneca, sostiene al contrario che sono fuochi accesi da turbini di aria: "Costui [Apollonio] afferma che le comete sono poste dai Caldei nel numero delle stelle erranti e che quindi seguono il corso di queste ultime.

Al contrario Epigene sostiene che i Caldei non sanno nulla

di comete, ma che queste sembrano venir accese da un qualche mulinello di aria turbolenta e

vorticosa." (Nat. quaest., VII, 4, 1).

Inoltre le comete già in quell'epoca erano considerate segno di buoni o cattivi auspici. Gli

egiziani non hanno tramandato nulla sugli astri chiomati, anche se sembra che furono i primi

a chiamarli in tale modo. Diodoro Siculo, alla fine del I secolo, scriveva che potevano

prevedere la loro apparizione, ma le sue parole e il contesto in cui sono inserite hanno

un carattere più astrologico che sicuro.

I Greci invece con la loro fervida intelligenza esercitata e sviluppata in numerose scuole filosofiche dove, discutendo sulla natura e sui possibili sistemi del mondo, si cercavano spiegazioni razionali per i corpi e i fenomeni celesti, dettero numerose interpretazioni, molte delle quali sono giunte fino a noi. Anassagora e Democrito dissero che esse si formano quando due pianeti si trovano accostati, mentre i Pitagorici sostennero che fossero dei pianeti veri e propri, con la coda causata da qualche fenomeno ottico. Entrambe queste ipotesi, accomunate dal fatto che le comete venivano poste nel mondo celeste, furono prese in esame e confutate da Aristotele nella sua meteorologia.

Nel sistema cosmologico dello Stagirita, caratterizzato dalla

Terra fissa al centro dell'Universo, esistono due mondi, separati nettamente dalla sfera della

Luna: il mondo sublunare, o terrestre, è contraddistinto dalla presenza dei quattro elementi

fondamentali - terra, acqua, aria e fuoco -, che si muovono di moto rettilineo, finito e

imperfetto; il mondo translunare, o celeste, è invece costituito di etere, la quinta essenza

immutabile e incorruttibile, e il suo moto tipico è quello circolare, infinito e perfetto.

In questo sistema le comete, bizzarre e imprevedibili, non potevano certo trovare posto nel

mondo celeste: quindi Aristotele le pose in quello terrestre, considerandole come esito

delle turbolenze atmosferiche e collegandole di conseguenza ad altri eventi meteorologici.

Questa interpretazione avrebbe dominato nel mondo greco-romano, nella scienza araba e in tutta

l'Europa per quasi duemila anni.

|

Immagine 2: la cometa Hale-Bopp nella quale si vedono le due code, quella di ioni

(di colore blu) e quella di polveri (di colore violetto). Questa cometa, scoperta il 23 luglio

1995, è ancora visibile ed è stata la più bella e luminosa degli ultimi decenni, nonostante

sia transitata da noi quasi sempre ad una distanza maggiore di 200 milioni di km! |

Tale relazione istituita fra comete e fenomeni atmosferici assunse

un'importanza via via sempre più notevole: e poiché si riteneva che le condizioni meteorologiche

influissero direttamente sulla salute degli uomini, sulla fertilità dei campi e addirittura

sulle cause dei movimenti tellurici, ben presto le apparizioni delle comete furono associate

ad eventi catastrofici, quali le epidemie, le carestie e i terremoti.

A prova di tutto ciò si adduceva quanto era successo nel 373 a.C., quando una forte scossa

sismica distrusse le città di Beris e di Elice, nel golfo di Corinto: nei giorni della

catastrofe splendeva in cielo una grande cometa.

Sebbene la teoria aristotelica non istituisse fra cometa e terremoto alcuna relazione di causa ed effetto, bensì una semplice seppur non casuale concomitanza, la comparsa nei cieli di un oggetto insolito, molto luminoso e munito di coda, venne interpretata come foriera di sventure e calamità. Secondo il sistema fisico di Aristotele, invece, fu la terra a spaccarsi provocando il terremoto e i gas che uscirono dalla fenditura raggiunsero la sfera del fuoco accendendosi nella cometa.

La conseguenza peggiore delle idee di Aristotele, quindi, non fu

quella d'indicare le comete come segnali di pericolo. Quando più tardi si diffusero e furono

accettate dovunque, si sviluppò tutta una congerie d'idee assurde su presunte influenze dirette

delle comete.

Da quel momento andarono ben oltre il loro ruolo di annunciatrici di mali e ne diventarono

la causa. In tutti e due i ruoli esse sparsero il terrore sull'intera Europa durante il

Medioevo e il Rinascimento e fu solo grazie agli studi sulla cometa di

Halley

che si spezzarono le catene di questa soggezione. Ma non definitivamente perché ancor oggi c'è

chi tenta di usare queste catene e chi ci si lascia legare, per poi scomparire non appena

la cometa scompare.

Paragrafo 3: Seneca e poi più nulla.

Non tutti accettarono la lezione di Aristotele: per esempio Zenone

di Cizio, fondatore della scuola stoica, sosteneva che le comete erano pianeti di vita

brevissima. I seguenti Stoici ritornarono però sulle idee dello Stagirita, come Posidonio

che diffuse le idee aristoteliche in tutto il mondo romano. Eppure proprio lo Stoico per

eccellenza del mondo romano fu quello a gettare le basi per la moderna conoscenza delle comete:

nell'ultimo capitolo delle sue Naturales Quaestiones viene spiegato in modo razionale, scientifico

e per nulla dogmatico il suo pensiero.

Innanzi tutto afferma che una cometa non è un fuoco che si accende all'improvviso, ma un'opera

eterna della natura. Non è un fenomeno atmosferico perché questi sono instabili e variano

rapidamente. All'obiezione che se fossero pianeti apparirebbero muoversi in cielo entro la

fascia dello zodiaco, egli risponde chiedendo "Chi impone loro una sola strada?" e più avanti

continua:

"Se stimate che un pianeta non possa circolare in cielo se non tocca lo zodiaco,

una cometa può avere un'orbita diversa purché penetri nello zodiaco in una delle sue parti.

Ma questo contatto è possibile, non necessario... Credete che in questo immenso e splendido

universo, tra le innumerevoli stelle che ornano la notte in modo vario senza mai lasciare una

minima parte vuota e inattiva, solo cinque astri abbiano il diritto di muoversi liberamente e

che tutti gli altri restino la, come una folla fissa e immobile?... Ignora la potenza delle

natura colui che crede che le sia possibile fare solo ciò che fa più spesso. Non mostra

frequentemente le comete perché ha attribuito ad esse un altro luogo, altri tempi, movimenti

diversi da quelli degli altri astri."

Naturalmente egli si domanda perché il percorso delle comete in cielo

non è noto come quello dei pianeti. La risposta ovvia è perché queste appaiono raramente e non

sono mai state osservate bene a lungo; e conclude:

"Perché dunque stupirci che le comete, uno spettacolo così raro al mondo, non siano soggette

a leggi fisse, che non si sappia dove cominci e fino a dove arrivi una corsa il cui ritorno

avviene soltanto dopo lunghi intervalli di tempo?"

Sembra impossibile che Seneca abbia potuto pronunciare quasi duemila

anni fa una frase che esprime una realtà riconosciuta solo due secoli fa. Tuttavia Seneca

non si illude di avviare le ricerche da lui ipotizzate nel capitolo in tempi brevi ("Verrà

un'epoca in cui uno studio attento e prolungato per secoli illuminerà su questi fenomeni della

natura") e anzi chiude amaramente il capitolo affermando che difficilmente si potrebbe in quei

tempi raggiungere qualcosa di utile per la scienza.

Le sue parole però vennero ben presto dimenticate.

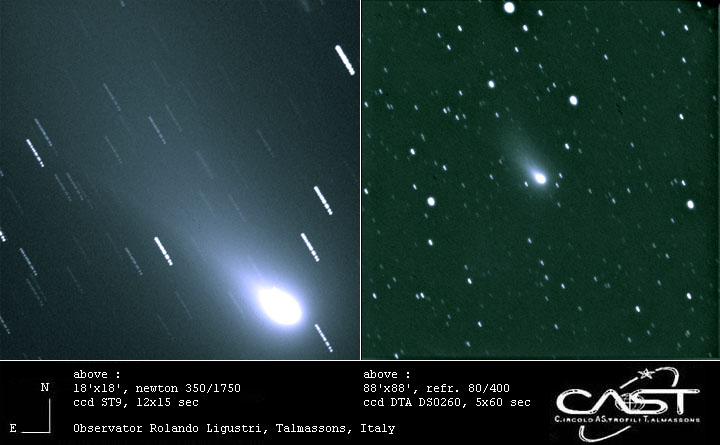

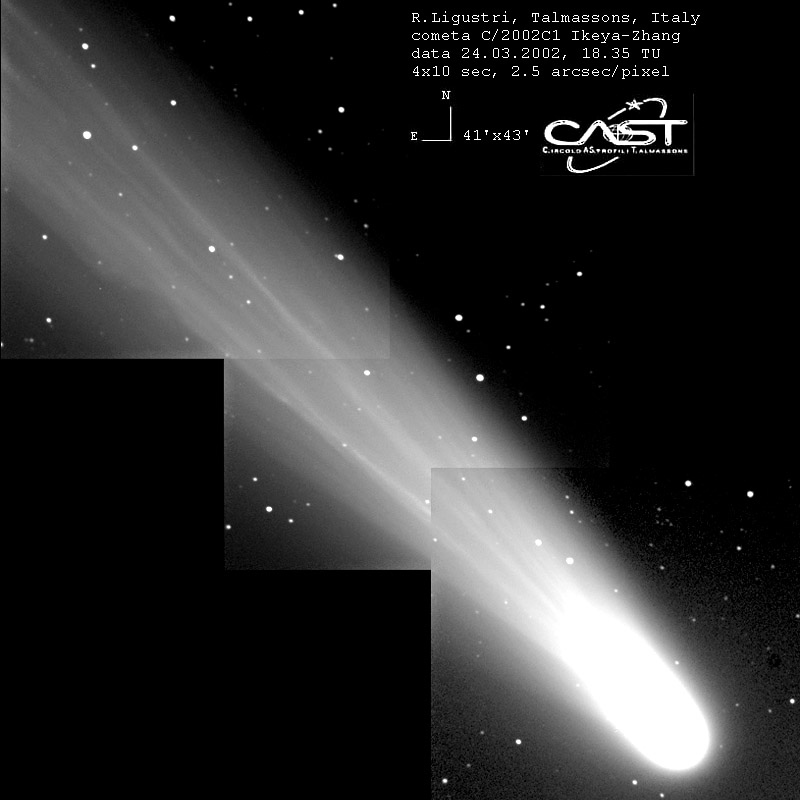

Immagine 3: ripresa ccd della cometa

Linear 1999 S4

fatta da Rolando Ligustri dalla periferia di Latisana (Ud). |

|

Dopo di Seneca la conoscenza delle comete non fece più alcun progresso

a causa della decadenza dei costumi delle virtù culminate in un crollo generale del mondo

greco-romano e del pensiero scientifico, inquinato da esoterismi e confuso da una religione

che rivoluzionava la società. Accettare quanto gli antichi avevano scoperto diventò comodo e

nessuno si occupò di proseguire gli studi, poiché non era ritenuto più necessario, in quanto

si riteneva che non vi fosse più nulla da scoprire.

Per esempio Plinio nella sua Naturalis Historia riprende le idee di Aristotele e la sua

opera, ignorando completamente Seneca morto solo 12 anni prima, fu un testo fondamentale per

tutto il pensiero scientifico fino al 1600.

Ma la voce più determinante fu quella di Claudio Tolomeo, l'uomo che con la sua colossale opera di sistematizzazione dell'astronomia e della geografia antiche concorse notevolmente a far rivivere l'aristotelismo per altri 1400 anni. Tolomeo pur non essendo uno scienziato fu un astrologo: la differenza fra i due mestieri in quei tempi era praticamente nulla e fu proprio a causa di ciò che la sua opera compromise inesorabilmente la ricerca sulle comete e incrementò errori e pregiudizi.

Paragrafo 4: Il buio medioevale.

Nell'epoca medioevale si accentuò la tendenza a considerare le comete

come segni infausti, portatori di sciagure: in questo periodo si mescolarono astrologia e

superstizione, che attraverso la fantasia e la paura ingigantirono quello che l'occhio aveva

visto o aveva creduto di vedere. Testimonianze significative in proposito sono, ad esempio,

alcune notazioni tratte dall'Almanacco Perpetuo Benincasa del 1668, che riporta cronache

risalenti ai secoli intorno all'anno 1000:

Anno 728: in Costantinopoli fu gran pestilenza, che tolse la vita a più di trecentomila

persone, e si veddero due gran Comete che l'una andava la mattina avanti il Sole, e l'altra

lo seguiva la sera, e in Brescia nacque un fanciullo con due denti.

Anno 984: in Italia fu una gran cometa, e la fame, e peste l'oppressò; e vi levò

molta gente; in Fiandra si vide un gran serpente volar per l'aria, e in Genova un cavallo

parlò, in Pisa veduti huomini con effigie di cane.

Anno 1019: imperando Ottone III l'anno 1019 nel mese di giugno a hore 9 si vide una

cometa, e travi ardenti in Cielo, e poi apparve una figura grandissima di Serpente con

terremoto, Ottone ordinò che all'Imperio non succedesse il figliuolo, ma si facesse eletione.

Anno1316: in Milano si viddero molte statue per l'aria volare, e si sentirono voci

spaventevoli, e nell'aria si vidde gran fuoco a somiglianza d'una gran galera, in

Costantinopoli furono vedute tre lune, e tre Comete, tre mesi, e la fame, e la peste fecero

gran danno in molti paesi.

Anno 1526: si vide una cometa in forma di spada, qual durò dalli 13 d'Agosto fino

li 6 di Settembre, e essendo rotto il Re d'Ungaria da Turchi, e volendo fuggire s'affogò

in un fiume paludoso, e i Turchi seguendo ebbero la vittoria, e presero Buda città d'Ungaria.

Carlo V si maritò con Isabella d'Austria sorella del Re di Portogallo.

La fantasia colpì moltissimo gli uomini medievali: le comete vennero

raffigurate come spade, pugnali, scimitarre o oggetti di morte e comunque associati a morti

di persone illustri, quali re, regine o signori potenti, spesso ideando comete mai apparse

per spiegare morti (come per esempio la cometa di cui abbiamo notizie, ma che sicuramente

non è mai apparsa, della morte di Carlo Magno nel 814), o disastri naturali.

A volte si fece coincidere l'apparizione di una cometa con la morte di un re avvenuta anche

oltre tre anni dopo. Tuttavia nel XV secolo vi furono due importanti astronomi che

cominciarono a considerare le comete come dei corpi celesti, fornendo preziose osservazioni

il cui valore venne compreso solo nei secoli successivi.

|

Immagine 4: la cometa Linear 2000 WM1; si vedono le due code, quella di ioni, che appare diritta e puntare verso le "ore 10", e quella di polveri che si apre a ventaglio in direzione delle "ore 11" e si sovrappone a quella di ioni. |

La prima figura è quella dello scienziato fiorentino Paolo Toscanelli dal Pozzo (1397-1482), del quale ci sono pervenute le meticolose rilevazioni della posizione di alcune comete sulla mappa celeste. Egli fu il primo a focalizzare l'attenzione sulla testa della cometa, limitandosi a tracciare schematicamente la coda, che tanto aveva colpito l'immaginazione di studiosi precedenti. In tal modo, dunque, passavano in secondo piano quelle turbolenze atmosferiche che, entrando in contatto con gli elementi ignei degli strati superiori, dovevano creare le luminescenze delle code cometarie; e di contro veniva posto l'accento sul punto più brillante, la testa, che grazie alla sua somiglianza con stelle e pianeti avvicinava la cometa al mondo translunare.

Il secondo, fondamentale contributo è quello dell'astronomo e matematico

tedesco Johann Müller, detto Regiomontano (1436-1476). Egli propose di applicare il

metodo della parallasse per determinare la distanza delle comete dalla Terra: purtroppo non

fu in grado di dimostrare in modo inequivocabile che la cometa del 1472 era tanto lontana

da non far parte dell'atmosfera terrestre. In sostanza, anche se le osservazioni di

Toscanelli e Regiomontano rimasero nell'immediato inascoltate, esse avevano creato

i presupposti per scardinare l'impostazione aristotelica. Ma i tempi non erano ancora maturi.

Nel XVI secolo, infatti, le superstizioni medioevali erano sempre vive, e per di più venivano

alimentate da credenze di stampo mistico-religioso: per fare qualche esempio, Martin Lutero

e Paracelso ritenevano che le comete fossero messaggeri di Dio, ed in particolare della

Sua collera, mentre Jean Bodin le considerava anime di sovrani che ascendevano al cielo,

lasciando i loro popoli in balìa di guerre e carestie.

Ma la descrizione forse più sbalorditiva è quella fornita dal chirurgo francese Ambroise

Paré nel suo trattato De monstres et prodiges (1571):

"Questa cometa era così orribile e spaventosa e generava un così gran terrore nel volgo,

che alcuni morirono di paura; altri caddero ammalati. Appariva essere di lunghezza eccessiva,

ed era color sangue; alla sua sommità si vedeva la figura di un braccio curvo, che teneva

in mano una grande spada, come se avesse voluto colpire. In cima alla punta c'erano tre

stelle. Ai due lati dei raggi di questa cometa si vedeva un gran numero di mannaie, coltelli,

spade macchiate di sangue tra le quali c'era un gran numero di facce umane orribili, con le

barbe e i capelli irti".

Paragrafo 5: Qualcosa si muove.

Ma nel 1500 si ebbero tre importanti scoperte, connesse più o meno

direttamente con la questione delle comete e destinate a contribuire a quel rovesciamento

del sistema geocentrico che è passato alla storia con il nome di "rivoluzione copernicana".

La prima scoperta fu compiuta indipendentemente dal medico veronese Girolamo Fracastoro

(1483-1553) e dal matematico tedesco Petrus Apianus (1495-1552): essi notarono che

la coda delle comete era sempre rivolta in direzione opposta al Sole; la qual cosa contraddiceva

il modello aristotelico, visto che un elemento del mondo sublunare, la cometa, era influenzata

direttamente da un elemento del mondo translunare, il Sole. Tuttavia l'osservazione passò

in sordina, dal momento che si conoscevano altri fenomeni atmosferici dipendenti dal Sole,

come ad esempio l'arcobaleno.

La seconda scoperta, invece, colse un po' tutti di sorpresa: venne fatta

da Tycho Brahe (1546-1601), il quale la sera dell'11 novembre 1572 notò una stella

brillantissima nella costellazione di Cassiopea (era in realtà una nova), in un punto in cui le

mappe stellari non riportavano alcun oggetto. Escluso che si trattasse di un pianeta poiché

Cassiopea non appartiene alla fascia zodiacale, occorreva ammettere che nell'etereo mondo celeste

potevano esistere corpi corruttibili e caduchi; ciò era in netto contrasto con la teoria di

Aristotele, per salvare la quale i suoi sostenitori giunsero ad affermare che l'insolito punto

luminoso fosse una cometa con la coda opposta alla Terra, sebbene questo fosse in disaccordo con

gli assunti di Fracastoro e Apianus.

Sebbene la cosa era evidentissima, c'era comunque qualcuno che non

ci credeva: per esempio C. Dancey, inviato francese alla corte di Danimarca credeva

che l'astronomo scherzasse riguardo al nuovo oggetto celeste e di conseguenza ne rimase

oltremodo stupito dopo averla vista di persona.

La terza, decisiva scoperta fu compiuta ancora da Tycho Brahe,

trasferitosi grazie ad una regia concessione all'isola di Hven per proseguire i suoi studi.

L'astronomo osservando la cometa del Novembre 1578 applicò il metodo della parallasse, come

suggerito da Regiomontano, al fine di calcolare la distanza. Questa volta il tentativo

andò in porto e Brahe trovò una parallasse così piccola che la cometa doveva essere

almeno sei volte più distante della Luna. Finalmente era stato provato che le comete dovevano

essere considerate corpi celesti a tutti gli effetti, e quindi essere studiate come tali.

Gli studi di Tycho su questa cometa vennero pubblicati nel volume "De Mundi aetherei

recentioribus phaenomenis liber secundus, qui est de illustri stella caudata ab elapso fere

triente Novembris anno MDLXXVII usque ad finem Januarii sequentis conspecta". Nel VI capitolo

Tycho faceva scoppiare nell'edificio aristotelico quella mina che Regiomontano aveva potuto

solo collocare. La parallasse misurata della cometa poneva quest'ultima indiscutibilmente al

di fuori del mondo sublunare.

E' grazie a questa scoperta che Tycho elaborerà un suo sistema, esposto nel capitolo

VIII del suo volume: un sistema nuovo con la Terra sempre al centro dell'Universo, ma con

tutti gli altri pianeti e le comete che ruotavano attorno al sole, a sua volta in orbita

attorno alla Terra. Questa cometa fu seguita in tutto il mondo: i primi a scorgerla furono

in Perù che la descrissero "luminosa come la Luna oscurata dalle nubi". Poi in Europa tutti

coloro che si interessavano di astronomia la osservarono, la misurarono, ne parlarono.

Su di essa furono scritti quasi 200 opuscoli e libri. Per nessun'altra cometa era accaduta

una cosa simile.

Ma era un momento caldo: la stella apparsa nel 1572 aveva scosso la convinzione dell'incorruttibilità dei cieli e tutti, aristotelici e antiaristotelici, guardavano al nuovo astro con apprensione e l'interrogavano con timore o con speranza.

Immagine 5: ripresa ccd della cometa Linear 1999 S4 fatta da Rolando Ligustri dall'Osservatorio Astronomico

di Talmassons (Ud). L'immagine è formata dalla composizione di tre gruppi di frames per

mostrare la coda dell'astro sino a 40' d'arco di distanza dalla chioma. |

|

Paragrafo 6: La distruzione del sistema geocentrico e le leggi di Keplero.

1500 anni dopo ciò che aveva detto Seneca, finalmente venne l'uomo che dimostrò che le comete erano corpi celesti. Il XVI sec. fu anche l'anno del De Revolutionibus Orbium Coelestis di Nicolò Copernico, giurista, medico e soprattutto astronomo. La scelta di pubblicarlo in età avanzata fu dettata dal fatto che il libro doveva scatenare la più grande rivoluzione della storia dell'uomo sovvertendo non solo l'astronomia, ma l'intera scienza, la società, la religione. Tutto questo avvenne semplicemente spostando l'uomo dalla posizione privilegiata al centro dell'universo ad una posizione qualsiasi. Apparentemente il libro di Copernico non aveva un'aria sovvertitrice; esponeva soltanto un nuovo sistema del mondo. Nel nuovo sistema, al centro dell'universo non c'era più la Terra, come in quello tolemaico, ma il Sole.

Intorno ad esso giravano i 6 pianeti conosciuti e molto lontano tutto era circondato dal

cielo delle stelle fisse. La grande innovazione consisteva nel fatto che la Terra non era

più il centro del moto di tutti i corpi dell'universo, ma soltanto di uno, la Luna. Il centro

del moto del mondo era diventato il Sole, attorno al quale girava anche la Terra.

Più tardi si sarebbe scoperto che le stelle fisse non erano punti luminosi su una sfera

trasparente, ma corpi simili al Sole stesso sparsi nello spazio a varie distanze, in mezzo

ai quali il Sole stesso non occupava alcuna posizione privilegiata. Neppure il Sole sarebbe

rimasto dunque al centro dell'universo, nella posizione assegnatagli da Copernico.

Ora per orientarsi nel sistema solare occorre conoscere, prima di tutto: la disposizione

dei pianeti, come sono le loro orbite e in che modo esse le percorrono.

Al primo problema diede soluzione come abbiamo già visto Copernico. Al secondo e al terzo la soluzione fu data da Johann Kepler, che continuò gli studi già avviati dal maestro Tycho Brahe. Grazie ad essi Kepler scoprì la natura dei moti dei pianeti e formulò le sue tre famose leggi.

I LEGGE - Le orbite che i pianeti percorrono intorno al Sole sono ellissi delle quali il Sole occupa uno dei due fuochi.

II LEGGE - Quando un pianeta si muove sull'orbita il raggio vettore descrive aree uguali in tempi uguali.

III LEGGE - I quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite.

Riflettendo un momento su queste tre leggi ci accorgiamo che la prima

ci dice qual è la forma dell'orbita, la seconda come si muove un pianeta su di essa, la terza

come sono legati i moti dei pianeti con le loro distanze dal Sole.

D'ora in poi il metodo più pratico e sicuro di riconoscere le comete sarebbe stato unicamente

lo studio della sua orbita. Più precisamente si dovevano trovare determinate caratteristiche

ben definibili per le quali un'orbita è diversa da tutte le altre, anche al cambiare di una

sola di esse. Queste caratteristiche sono state chiamate dagli astronomi "elementi

orbitali".

Essi sono:

i (l'inclinazione del piano dell'orbita da quello dell'eclittica),

? (orientamento della linea dei nodi),

? (distanza angolare tra il segmento che congiunge il centro del Sole col perielio

e la linea dei nodi),

e (eccentricità),

a (semiasse maggiore dell'orbita) ed infine

T (tempo del passaggio al perielio).

A questo punto, per localizzare nello spazio il pianeta che vogliamo seguire, resta solo da conoscere la velocità con cui percorre l'orbita. Per ricavarlo basta applicare la II legge di Keplero.

|

Immagine 6: la cometa 2006 P1 / McNaught

è stat la più luminosa e bella cometa degli ultimi quarant'anni, dai tempi della Ikeya-Seki (1965 VIII). Scoperta da Robert McNaught il 7 agosto 2006,

all'inizio si presentava come una cometina di quarta magnitudine e mezza, ma non appariscente. I suoi parametri orbitali indicavano che sarebbe stata

visibile dall'emisfero settetrionale prima del perielio, avvenuto il 12 gennaio 2007, con una certa speranza che mostrasse una buona luminosità, forse

addirittura negativa, visto che le previsioni la davano di magnitudine teorica -1,6. Col transito al perielio, avvenuto a soli 25,5 milioni di km, la forte radiazione solare ha talmente irraggiato il nucleo della cometa da provocare

in un paio di giorni un vero e proprio outburst, il quale ha fatto salire la luminosità addirittura a una magnitudine compresa tra la -4 e la -5!

L'intensissima produzione di polvere, mentre la coda di gas è rimasta sempre poco visibile (e con difficoltà), ha formato una cosa strabiliante, lunga

apparentemente 80°, visibile da ogni sito al di sotto dell'equatore. Questo ha provocato un curioso "fenomeno": mentre nell'emisfero nord l'oggetto

è passato, specialmente in Italia, decisamente sotto silenzio, nell'emisfero sud c'è stato uno strabiliante interesse che aveva avuto corrispettivo

solo per il transito al perielio della cometa 1995 O1 / Hale-Bopp nella primavera

del 1997. Nella gallery della McNaught potrete ammirare tante sue belle immagini,

compresa una scattata da Mauro Zorzenon che l'ha ripresa al tramonto prima che il

sole scendesse sotto l'orizzonte e una di Rolando Ligustri in pieno giorno. |

Per ulteriori approfondimenti sulle comete andate alla pagina:

Le comete, dove si descrivono le caratteristiche e proprietà fisiche delle comete (6 immagini; 139 KB);

Breve storia di alcune delle comete presenti nel sito;

Le immagini delle comete, dove si accede alla gallery generale di tutte le comete del sito.